7.4 单例模式的扩展

7.4 单例模式的扩展

如果一个类可以产生多个对象,对象的数量不受限制,则是非常容易实现的,直接使用new关键字就可以了,如果只需要一个对象,使用单例模式就可以了,但是如果要求一个类只能产生两三个对象呢?该怎么实现?我们还以皇帝为例来说明。

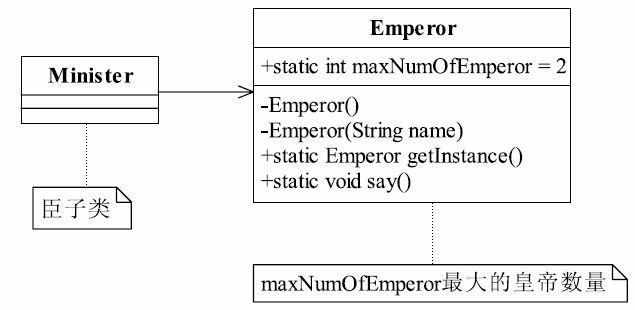

一般情况下,一个朝代的同一个时代只有一个皇帝,那有没有出现两个皇帝的情况呢? 确实有,就出现在明朝,那三国期间的算不算?不算,各自称帝,各有各的地盘,国号不同。大家还记得《石灰吟》这首诗吗?作者是谁?于谦。他是被谁杀死的?明英宗朱祁镇。 对,就是那个在土木堡之变中被瓦剌俘虏的皇帝,被俘虏后,他弟弟朱祁钰当上了皇帝,就是明景帝,估计刚当上皇帝乐疯了,忘记把他哥哥朱祁镇升级为太上皇,在那个时期就出现了两个皇帝,这期间的大臣是非常郁闷的,为什么呀?因为可能出现今天参拜的皇帝和昨天的皇帝不相同,昨天给那个皇帝汇报,今天还要给这个皇帝汇报一遍,该情况的类图如图7-3所示。

这个类图看起来还算简单,但是实现就有点复杂了。Emperor类如代码清单7-5所示。

代码清单7-5 固定数量的皇帝类

1 | public class Emperor { |

在Emperor中使用了两个ArrayList分别存储实例和实例变量。当然,如果考虑到线程安全问题可以使用Vector来代替。臣子参拜皇帝的过程如代码清单7-6所示。

代码清单7-6 臣子参拜皇帝的过程

1 | public class Minister { |

大臣参拜皇帝的结果如下所示。

1 | 第1个大臣参拜的是:皇1帝 |

看,果然每个大臣参拜的皇帝都可能不一样,大臣们就开始糊涂了,A大臣给皇1帝汇报了一件事情,皇2帝不知道,然后就开始怀疑大臣A是皇1帝的亲信,然后就想办法开始整……

这种需要产生固定数量对象的模式就叫做有上限的多例模式,它是单例模式的一种扩展,采用有上限的多例模式,我们可以在设计时决定在内存中有多少个实例,方便系统进行扩展,修正单例可能存在的性能问题,提供系统的响应速度。例如读取文件,我们可以在系统启动时完成初始化工作,在内存中启动固定数量的reader实例,然后在需要读取文件时就可以快速响应。

7.3 单例模式的应用

7.3 单例模式的应用

7.3.1 单例模式的优点

- 由于单例模式在内存中只有一个实例,减少了内存开支,特别是一个对象需要频繁地创建、销毁时,而且创建或销毁时性能又无法优化,单例模式的优势就非常明显。

- 由于单例模式只生成一个实例,所以减少了系统的性能开销,当一个对象的产生需要比较多的资源时,如读取配置、产生其他依赖对象时,则可以通过在应用启动时直接产生一个单例对象,然后用永久驻留内存的方式来解决(在Java EE中采用单例模式时需要注意JVM 垃圾回收机制)。

- 单例模式可以避免对资源的多重占用,例如一个写文件动作,由于只有一个实例存在内存中,避免对同一个资源文件的同时写操作。

- 单例模式可以在系统设置全局的访问点,优化和共享资源访问,例如可以设计一个单例类,负责所有数据表的映射处理。

7.3.2 单例模式的缺点

- 单例模式一般没有接口,扩展很困难,若要扩展,除了修改代码基本上没有第二种途径可以实现。单例模式为什么不能增加接口呢?因为接口对单例模式是没有任何意义的,它要求“自行实例化”,并且提供单一实例、接口或抽象类是不可能被实例化的。当然,在特殊情况下,单例模式可以实现接口、被继承等,需要在系统开发中根据环境判断。

- 单例模式对测试是不利的。在并行开发环境中,如果单例模式没有完成,是不能进行测试的,没有接口也不能使用mock的方式虚拟一个对象。

- 单例模式与单一职责原则有冲突。一个类应该只实现一个逻辑,而不关心它是否是单例的,是不是要单例取决于环境,单例模式把“要单例”和业务逻辑融合在一个类中。

7.3.3 单例模式的使用场景

在一个系统中,要求一个类有且仅有一个对象,如果出现多个对象就会出现“不良反应”,可以采用单例模式,具体的场景如下:

- 要求生成唯一序列号的环境;

- 在整个项目中需要一个共享访问点或共享数据,例如一个Web页面上的计数器,可以不用把每次刷新都记录到数据库中,使用单例模式保持计数器的值,并确保是线程安全的;

- 创建一个对象需要消耗的资源过多,如要访问IO和数据库等资源;

- 需要定义大量的静态常量和静态方法(如工具类)的环境,可以采用单例模式(当然,也可以直接声明为static的方式)。

7.3.4 单例模式的注意事项

首先,在高并发情况下,请注意单例模式的线程同步问题。单例模式有几种不同的实现方式,上面的例子不会出现产生多个实例的情况,但是如代码清单7-4所示的单例模式就需要考虑线程同步。

代码清单7-4 线程不安全的单例

1 | public class Singleton { |

该单例模式在低并发的情况下尚不会出现问题,若系统压力增大,并发量增加时则可能在内存中出现多个实例,破坏了最初的预期。为什么会出现这种情况呢?如一个线程A执行到singleton = new Singleton(),但还没有获得对象(对象初始化是需要时间的),第二个线程B也在执行,执行到(singleton == null)判断,那么线程B获得判断条件也是为真,于是继续运行下去,线程A获得了一个对象,线程B也获得了一个对象,在内存中就出现两个对象!

解决线程不安全的方法有很多,可以在getSingleton方法前加synchronized关键字,也可以在getSingleton方法内增加synchronized来实现,但都不是最优秀的单例模式,建议读者使用如代码清单7-3所示的方式(有的书上把代码清单7-3中的单例称为饿汉式单例,在代码清单7-4 中增加了synchronized的单例称为懒汉式单例)。

其次,需要考虑对象的复制情况。在Java中,对象默认是不可以被复制的,若实现了Cloneable接口,并实现了clone方法,则可以直接通过对象复制方式创建一个新对象,对象复制是不用调用类的构造函数的,因此即使是私有的构造函数,对象仍然可以被复制。在一般情况下,类复制的情况不需要考虑,很少会出现一个单例类会主动要求被复制的情况,解决该问题的最好方法就是单例类不要实现Cloneable接口。

5.1 类和对象 5.1.1 定义类

5.1 类和对象

- 可以把类当成一种

自定义类型, - 可以使用类来定义变量,

- 类定义的变量统称为

引用变量。 - 所有

类是引用类型。

5.1.1 定义类

Java语言里定义类的简单语法如下:

1 | 修饰符 `class` 类名{ |

类的修饰符

类的修饰符可以是public、final、 abstract,或者省略修饰符。

类名要求

从程序的可读性方面来看,Java类名必须是由一个或多个有意义的单词连缀而成的,每个单词首字母大写,其他字母全部小写,单词与单词之间不要使用任何分隔符。

类的成员

类可以包含三种最常见的成员:构造器、成员变量和方法,三种成员都可以定义零个或多个。

空类

如果三种成员都只定义零个,就是定义了一个空类,这没有太大的实际意义。

类里各成员之间的定义顺序没有任何影响,各成员之间可以相互调用,但需要指出的是,** static修饰的成员不能访问没有static修饰的成员**。

成员变量由来干什么

成员变量用于定义该类或该类的实例所包含的状态数据,

方法用来干什么

方法则用于定义该类或该类的实例的行为特征或者功能实现。

构造器干什么

构造器用于构造该类的实例,Java语言通过new关键字来调用构造器,从而返回该类的实例。

什么时候系统提供默认构造器

构造器是一个类创建对象的根本途径,如果一个类没有构造器,这个类通常无法创建实例。因此,Java语言提供了一个功能:如果程序员没有为一个类编写构造器,则系统会为该类提供一个默认的构造器。一旦程序员为一个类提供了构造器,系统将不再为该类提供构造器。

成员变量详解

定义成员变量的语法格式如下:

1 | [修饰符] 类型 成员变量名[=默认值]; |

对定义成员变量语法格式的详细说明如下。

成员变量的修饰符

修饰符可以省略,也可以是public、 protected、 private、 static、 final,其中public、 protected、private三个最多只能出现其中之一,可以与static、 final组合起来修饰成员变量。

成员变量的类型

可以是Java语言允许的任何数据类型,包括基本类型和现在介绍的引用类型。

成员变量名

如果从程序可读性角度来看,成员变量名应该由一个或多个有意义的单词连缀而成,第一个单词首字母小写,后面每个单词首字母大写,其他字母全部小写,单词与单词之间不要使用任何分隔符,成员变量用于描述类或对象包含的状态数据,因此成员变量名建议使用英文名词。

默认值

定义成员变量还可以指定一个可选的默认值

方法详解

定义方法的语法格式如下:

1 | [修饰符] 方法返回值类型 方法名(形参列表) |

对定义方法语法格式的详细说明如下。

方法的修饰符

修饰符:修饰符可以省略,也可以是public、 protected、 private、 static、 final、 abstract,其中public、protected、 private三个最多只能出现其中之一; abstract和final最多只能出现其中之一,它们可以与static组合起来修饰方法。

方法返回值类型

返回值类型可以是Java语言允许的任何数据类型,包括基本类型和引用类型.

如果声明了方法返回值类型,则方法体内必须有一个有效的return语句,该语句返回一个变量或一个表达式,这个变量或者表达式的类型必须与此处声明的类型匹配。

除此之外,如果一个方法没有返回值,则必须使用void来声明没有返回值。

方法名

方法名的命名规则与成员变量的命名规则基本相同,但由于方法用于描述该类或该类的实例的行为特征或功能实现,因此通常建议方法名以英文动词开头。

形参列表

形参列表用于定义该方法可以接受的参数,形参列表由零组到多组"参数类型 形参名"组合而成,多组参数之间以英文逗号(,)隔开,形参类型和形参名之间以英文空格隔开,一旦在定义方法时指定了形参列表,则调用该方法时必须传入对应的参数值,谁调用方法谁负责为形参赋值。

方法体

方法体里多条可执行性语句之间有严格的执行顺序,排在方法体前面的语句总是先执行,排在方法体后面的语句总是后执行

static关键字

static是一个特殊的关键字,它可用于修饰方法、成员变量等成员。

static修饰的成员表明它属于这个类本身,而不属于该类的单个实例,因为通常把static修饰的成员变量和方法也称为类变量、类方法。- 不使用

static修饰的普通方法、成员变量则属于该类的单个实例,而不属于该类。 - 因为通常把不使用

static修饰的成员变量和方法也称为实例变量、实例方法。

有时也把static修饰的成员变量和方法称为静态变量和静态方法,把不使用static修饰的成员变量和方法称为非静态变量和非静态方法。

静态成员不能直接访问非静态成员。

再说一遍

static相当于一个标志,有static修饰的成员属于类本身,没有static修饰的成员属于该类的实例。

构造器

构造器是一个特殊的方法,定义构造器的语法格式与定义方法的语法格式很像,定义构造器的语法格式如下:

1 | [修饰符] 构造器名(形参列表) |

构造器的修饰符

可以省略,也可以是public、 protected、 private其中之一。

构造器名

构造器名必须和类名相同。

形参列表

和定义方法形参列表的格式完全相同。

构造器不能定义返回值类型 不能用void修饰

构造器既不能定义返回值类型,也不能使用void声明。如果为构造器定义了返回值类型,或使用void声明构造器没有返回值,编译时不会出错,但Java会把这个所谓的构造器当成方法来处理,它将不再是构造器。

5.0 第5章 面向对象(上) 本章要点

第5章 面向对象(上) 本章要点

- 定义类、成员变量和方法

- 创建并使用对象

- 对象和引用

- 方法必须属于类或对象

Java方法的参数传递机制- 递归方法

- 方法的重载

- 实现良好的封装

- 使用

package和import - 构造器的作用和构造器重载

- 继承的特点和用法

- 重写父类方法

super关键字的用法- 继承和多态

- 向上转型和强制类型转换

- 继承和组合的关系

- 使用组合来实现复用

- 构造器和初始化块的作用及区别

- 静态初始化块

类可被认为是一种自定义的数据类型,所有使用类定义的变量都是引用变量。

类用于描述客观世界里某一类对象的共同特征,而对象则是类的具体存在,Java程序使用类的构造器来创建该类的对象。

面向对象的三大特征

封装、继承和多态.

访问控制修饰符

Java提供了private、 protected和public三个访问控制修饰符来实现良好的封装,

extends关键字

提供了extends关键字来让子类继承父类,子类继承父类就可以继承到父类的成员变量和方法,如果访问控制允许,子类实例可以直接调用父类里定义的方法。

继承和组合

继承是实现类复用的重要手段,除此之外,也可通过组合关系来实现这种复用,从某种程度上来看,继承和组合具有相同的功能。

继承和组合的区别

- 使用继承关系来实现复用时,子类对象可以直接赋给父类变量,这个变量具有多态性,编程更加灵活:

- 而利用组合关系来实现复用时,则不具备这种灵活性。

构造器和普通初始化块

构造器用于对类实例进行初始化操作,构造器支持重载,如果多个重载的构造器里包含了相同的初始化代码,则可以把这些初始化代码放置在普通初始化块里完成,初始化块总在构造器执行之前被调用。

静态初始化块

除此之外,Java还提供了一种静态初始化块,静态初始化块用于初始化类,在类初始化阶段被执行。

静态初始块 普通初始化块 构造器的区别

执行顺序不同

最先执行静态初始化块,然后执行初始化块,然后执行构造器

执行时机和次数不同

- 静态初始化块只会在类初始化阶段执行一次

- 创建一个对象,就会执行一次初始化块和构造器.

先初始化父类

如果继承树里的某一个类需要被初始化时,系统将会同时初始化该类的所有父类。

7.2 单例模式的定义

7.2 单例模式的定义

单例模式(Singleton Pattern)是一个比较简单的模式,其定义如下:

Ensure a class has only one instance, and provide a global point of access to it.(确保某一个类只有一个实例,而且自行实例化并向整个系统提供这个实例。)

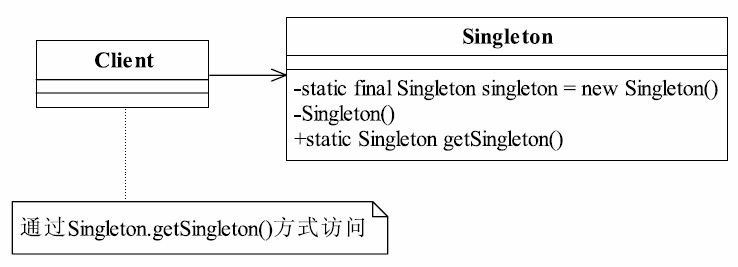

单例模式的通用类图如图7-2所示。

Singleton类称为单例类,通过使用private的构造函数确保了在一个应用中只产生一个实例,并且是自行实例化的(在Singleton中自己使用new Singleton())。单例模式的通用源代码如代码清单7-3所示。

代码清单7-3 单例模式通用代码

1 | public class Singleton { |

7.1 我是皇帝我独苗

7.1 我是皇帝我独苗

自从秦始皇确立了皇帝这个位置以后,同一时期基本上就只有一个人孤零零地坐在这个位置。这种情况下臣民们也好处理,大家叩拜、谈论的时候只要提及皇帝,每个人都知道指的是谁,而不用在皇帝前面加上特定的称呼,如张皇帝、李皇帝。这一个过程反应到设计领域就是,要求一个类只能生成一个对象(皇帝),所有对象对它的依赖都是相同的,因为只有一个对象,大家对它的脾气和习性都非常了解,建立健壮稳固的关系,我们把皇帝这种特殊职业通过程序来实现。

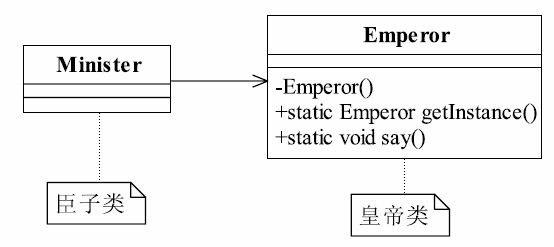

皇帝每天要上朝接待臣子、处理政务,臣子每天要叩拜皇帝,皇帝只能有一个,也就是一个类只能产生一个对象,该怎么实现呢?对象产生是通过new关键字完成的(当然也有其他方式,比如对象复制、反射等),这个怎么控制呀,但是大家别忘记了构造函数,使用new关键字创建对象时,都会根据输入的参数调用相应的构造函数,如果我们把构造函数设置为private私有访问权限不就可以禁止外部创建对象了吗?臣子叩拜唯一皇帝的过程类图如图7-1所示。

代码清单7-1 皇帝类

1 | public class Emperor { |

通过定义一个私有访问权限的构造函数,避免被其他类new出来一个对象,而Emperor自己则可以new一个对象出来,其他类对该类的访问都可以通过getInstance获得同一个对象。

皇帝有了,臣子要出场,其类如代码清单7-2所示。

代码清单7-2 臣子类

1 | public class Minister { |

臣子参拜皇帝的运行结果如下所示。

1 | 我就是皇帝某某某.... |

臣子天天要上朝参见皇帝,今天参拜的皇帝应该和昨天、前天的一样(过渡期的不考虑,别找茬哦),大臣磕完头,抬头一看,嗨,还是昨天那个皇帝,老熟人了,容易讲话,这就是单例模式。

6.5 最佳实践

6.5 最佳实践

软件设计最大的难题就是应对需求的变化,但是纷繁复杂的需求变化又是不可预料的。 我们要为不可预料的事情做好准备,这本身就是一件非常痛苦的事情,但是大师们还是给我们提出了非常好的6大设计原则以及23个设计模式来“封装”未来的变化,我们在前5章中讲过如下设计原则。

- Single Responsibility Principle:单一职责原则

- Open Closed Principle:开闭原则

- Liskov Substitution Principle:里氏替换原则

- Law of Demeter:迪米特法则

- Interface Segregation Principle:接口隔离原则

- Dependence Inversion Principle:依赖倒置原则

把这6个原则的首字母(里氏替换原则和迪米特法则的首字母重复,只取一个)联合起来就是SOLID(solid,稳定的),其代表的含义也就是把这6个原则结合使用的好处:建立稳定、灵活、健壮的设计,而开闭原则又是重中之重,是最基础的原则,是其他5大原则的精神领袖。我们在使用开闭原则时要注意以下几个问题。

开闭原则也只是一个原则

开闭原则只是精神口号,实现拥抱变化的方法非常多,并不局限于这6大设计原则,但是遵循这6大设计原则基本上可以应对大多数变化。因此,我们在项目中应尽量采用这6大原则,适当时候可以进行扩充,例如通过类文件替换的方式完全可以解决系统中的一些缺陷。 大家在开发中比较常用的修复缺陷的方法就是类替换,比如一个软件产品已经在运行中,发现了一个缺陷,需要修正怎么办?如果有自动更新功能,则可以下载一个.class文件直接覆盖原有的class,重新启动应用(也不一定非要重新启动)就可以解决问题,也就是通过类文件的替换方式修正了一个缺陷,当然这种方式也可以应用到项目中,正在运行中的项目发现需要增加一个新功能,通过修改原有实现类的方式就可以解决这个问题,前提条件是:类必须做到高内聚、低耦合,否则类文件的替换会引起不可预料的故障。

项目规章非常重要

如果你是一位项目经理或架构师,应尽量让自己的项目成员稳定,稳定后才能建立高效的团队文化,章程是一个团队所有成员共同的知识结晶,也是所有成员必须遵守的约定。优秀的章程能带给项目带来非常多的好处,如提高开发效率、降低缺陷率、提高团队士气、提高技术成员水平,等等。

预知变化

在实践中过程中,架构师或项目经理一旦发现有发生变化的可能,或者变化曾经发生过,则需要考虑现有的架构是否可以轻松地实现这一变化。架构师设计一套系统不仅要符合现有的需求,还要适应可能发生的变化,这才是一个优良的架构。

开闭原则是一个终极目标,任何人包括大师级人物都无法百分之百做到,但朝这个方向努力,可以非常显著地改善一个系统的架构,真正做到“拥抱变化”。

6.4 如何使用开闭原则

6.4 如何使用开闭原则

开闭原则是一个非常虚的原则,前面5个原则是对开闭原则的具体解释,但是开闭原则并不局限于这么多,它“虚”得没有边界,就像“好好学习,天天向上”的口号一样,告诉我们要好好学习,但是学什么,怎么学并没有告诉我们,需要去体会和掌握,开闭原则也是一个口号,那我们怎么把这个口号应用到实际工作中呢?

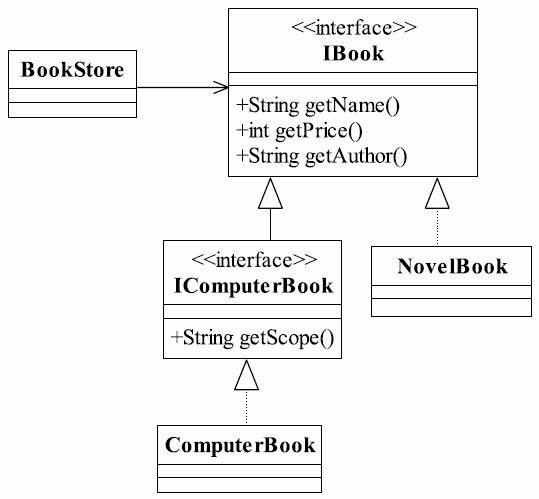

1. 抽象约束

抽象是对一组事物的通用描述,没有具体的实现,也就表示它可以有非常多的可能性, 可以跟随需求的变化而变化。因此,通过接口或抽象类可以约束一组可能变化的行为,并且能够实现对扩展开放,其包含三层含义:第一,通过接口或抽象类约束扩展,对扩展进行边界限定,不允许出现在接口或抽象类中不存在的public方法;第二,参数类型、引用对象尽量使用接口或者抽象类,而不是实现类;第三,抽象层尽量保持稳定,一旦确定即不允许修改。还是以书店为例,目前只是销售小说类书籍,单一经营毕竟是有风险的,于是书店新增加了计算机书籍,它不仅包含书籍名称、作者、价格等信息,还有一个独特的属性:面向的是什么领域,也就是它的范围,比如是和编程语言相关的,还是和数据库相关的,等等,修改后的类图如图6-3所示。

增加了一个接口IComputerBook和实现类ComputerBook,而BookStore不用做任何修改就可以完成书店销售计算机书籍的业务。计算机书籍接口如代码清单6-8所示。

代码清单6-8 计算机书籍接口

1 | public interface IComputerBook extends IBook{ |

很简单,计算机书籍增加了一个方法,就是获得该书籍的范围,同时继承IBook接口, 毕竟计算机书籍也是书籍,其实现如代码清单6-9所示。

代码清单6-9 计算机书籍类

1 | public class ComputerBook implements IComputerBook { |

这也很简单,实现IComputerBook就可以,而BookStore类没有做任何的修改,只是在static静态模块中增加一条数据,如代码清单6-10所示。

代码清单6-10 书店销售计算机书籍

1 | public class BookStore { |

书店开始销售计算机书籍,运行结果如下所示。

1 | -----------书店卖出去的书籍记录如下:----------- |

如果我是负责维护的,我就非常乐意做这样的事情,简单而且不需要与其他的业务进行耦合。我唯一需要做的事情就是在原有的代码上添砖加瓦,然后就可以实现业务的变化。我们来看看这段代码有哪几层含义。

首先,ComputerBook类必须实现IBook的三个方法,是通过IComputerBook接口传递进来的约束,也就是我们制定的IBook接口对扩展类ComputerBook产生了约束力,正是由于该约束力,BookStore类才不需要进行大量的修改。

其次,如果原有的程序设计采用的不是接口,而是实现类,那会出现什么问题呢?我们把BookStore类中的私有变量bookList修改一下,如下面的代码所示。

1 | private final static ArrayList<NovelBook> bookList = new ArrayList<NovelBook>(); |

把原有IBook的依赖修改为对NovelBook实现类的依赖,想想看,我们这次的扩展是否还能继续下去呢?一旦这样设计,我们就根本没有办法扩展,需要修改原有的业务逻辑(也就是main方法),这样的扩展基本上就是形同虚设。

最后,如果我们在IBook上增加一个方法getScope,是否可以呢?答案是不可以,因为原有的实现类NovelBook已经在投产运行中,它不需要该方法,而且接口是与其他模块交流的契约,修改契约就等于让其他模块修改。因此,接口或抽象类一旦定义,就应该立即执行, 不能有修改接口的思想,除非是彻底的大返工。

所以,要实现对扩展开放,首要的前提条件就是抽象约束。

2. 元数据(metadata)控制模块行为

编程是一个很苦很累的活,那怎么才能减轻我们的压力呢?答案是尽量使用元数据来控制程序的行为,减少重复开发。什么是元数据?用来描述环境和数据的数据,通俗地说就是配置参数,参数可以从文件中获得,也可以从数据库中获得。举个非常简单的例子,login方法中提供了这样的逻辑:先检查IP地址是否在允许访问的列表中,然后再决定是否需要到数据库中验证密码(如果采用SSH架构,则可以通过Struts的拦截器来实现),该行为就是一个典型的元数据控制模块行为的例子,其中达到极致的就是控制反转(Inversion of Control), 使用最多的就是Spring容器,在SpringContext配置文件中,基本配置如代码清单6-11所示。

代码清单6-11 SpringContext的基本配置文件

1 | <bean id="father" class="xxx.xxx.xxx.Father" /> |

然后,通过建立一个Father类的子类Son,完成一个新的业务,同时修改SpringContext文件,修改后的文件如代码清单6-12所示。

代码清单6-12 扩展后的SpringContext配置文件

1 | <bean id="son" class="xxx.xxx.xxx.Son" /> |

通过扩展一个子类,修改配置文件,完成了业务变化,这也是采用框架的好处。

3. 制定项目章程

在一个团队中,建立项目章程是非常重要的,因为章程中指定了所有人员都必须遵守的约定,对项目来说,约定优于配置。相信大家都做过项目,会发现一个项目会产生非常多的配置文件。举个简单的例子,以SSH项目开发为例,一个项目中的Bean配置文件就非常多, 管理非常麻烦。如果需要扩展,就需要增加子类,并修改SpringContext文件。然而,如果你在项目中指定这样一个章程:所有的Bean都自动注入,使用Annotation进行装配,进行扩展时,甚至只用写一个子类,然后由持久层生成对象,其他的都不需要修改,这就需要项目内约束,每个项目成员都必须遵守,该方法需要一个团队有较高的自觉性,需要一个较长时间的磨合,一旦项目成员都熟悉这样的规则,比通过接口或抽象类进行约束效率更高,而且扩展性一点也没有减少。

4. 封装变化

对变化的封装包含两层含义:第一,将相同的变化封装到一个接口或抽象类中;第二, 将不同的变化封装到不同的接口或抽象类中,不应该有两个不同的变化出现在同一个接口或抽象类中。封装变化,也就是受保护的变化(protected variations),找出预计有变化或不稳定的点,我们为这些变化点创建稳定的接口,准确地讲是封装可能发生的变化,一旦预测到或“第六感”发觉有变化,就可以进行封装,23个设计模式都是从各个不同的角度对变化进行封装的,我们会在各个模式中逐步讲解。