第四部分 完美世界 ——设计模式混编

- 第34章 命令模式+责任链模式

- 第35章 工厂方法模式+策略模式

- 第36章 观察者模式+中介者模式

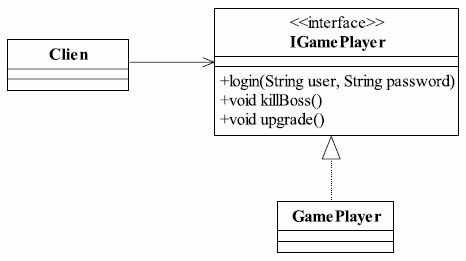

2007年,感觉很无聊,于是就玩了一段时间的网络游戏,游戏名就不说了,反正就是打怪、升级、砍人、被人砍,然后继续打怪、升级、打怪、升级……我花了两个月的时间升到80级,已经很有成就感了,但是还会被人杀死,高手到处都是,GM(Game Master,游戏管理员)也不管,对于咱这种非RMB玩家基本上都是懒得搭理。在这段时间我是体会到网络游戏的乐与苦,参与家族(工会)攻城,胜利后那叫一个乐呀,感觉自己真是一个“狂暴战士”,无往不胜!那苦是什么呢?就是升级,为了升一级,就要到处杀怪,做任务,那个游戏还很变态,外挂管得很严,基本上出个外挂,没两天就开始封账号,不敢用,升级基本上都要靠自己手打,累呀!我曾经的记录是连着打了23个小时,睡觉在梦中还和大BOSS在PK。有这样一段经历还是很有意思的,作为架构师是不是可以把这段经历通过架构的方式记录下来呢?当然可以了,我们把这段打游戏的过程系统化,非常简单的一个过程,如图12-1所示。

代码清单12-1 游戏者接口

1 | public interface IGamePlayer { |

非常简单,定义了三个方法,分别是我们在网络游戏中最常用的功能:登录游戏、杀怪和升级,其实现类如代码清单12-2所示。

代码清单12-2 游戏者

1 | public class GamePlayer implements IGamePlayer { |

在实现类中通过构造函数传递进来玩家姓名,方便进行后期的调试工作。我们通过一个场景类来模拟这样的游戏过程,如代码清单12-3所示。

代码清单12-3 场景类

1 | public class Client { |

程序记录了游戏的开始时间和结束时间,同时也记录了在游戏过程中都需要做什么事情,运行结果如下:

1 | 开始时间是:2009-8-25 10:45 |

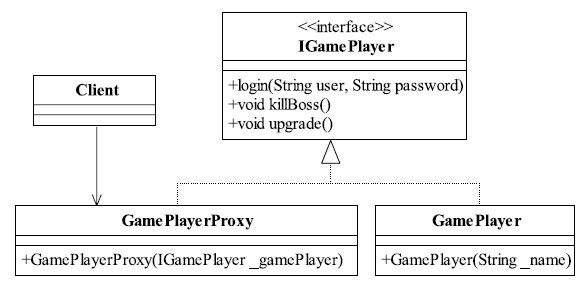

运行结果也是我们想要的,记录我这段时间的网游生涯。心理学家告诉我们,人类对于苦难的记忆比对喜悦的记忆要深刻,但是人类对于喜悦是“趋利”性的,每个人都想Happy, 都不想让苦难靠近,要想获得幸福,苦难也是在所难免的,我们的网游生涯也是如此。游戏打时间长了,腰酸背痛、眼睛干涩、手臂酸麻,等等,也就是网络成瘾综合症都出来了。其结果就类似吃了那个“一日丧命散”,“筋脉逆流,胡思乱想,而致走火入魔”。那怎么办呢? 我们想玩游戏,但又不想碰触到游戏中的烦恼,如何解决呢?有办法,现在游戏代练的公司非常多,我把自己的账号交给代练人员,由他们去帮我升级,去打怪,非常好的想法,我们来修改一下类图,如图12-2所示。

在类图中增加了一个GamePlayerProxy类来代表游戏代练者,它也不能有作弊的方法呀, 游戏代练者也是手动打怪呀,因此同样继承IGamePlayer接口,其实现如代码清单12-4所示。

代码清单12-4 代练者

1 | public class GamePlayerProxy implements IGamePlayer { |

很简单,首先通过构造函数说明要代谁打怪升级,然后通过手动开始代用户打怪、升级。场景类Client代码也稍作改动,如代码清单12-5所示。

代码清单12-5 改进后的场景类

1 | public class Client { |

运行结果也完全相同,还是张三这个用户在打怪,运行结果如下:

1 | 开始时间是:2009-8-25 10:45 |

是的,没有任何改变,但是你有没有发觉,你的游戏已经在升级,有人在帮你干活了! 终于升级到120级,基本上在本服务区,除了GM外,这个你可惹不起!这就是代理模式。

代理模式(Proxy Pattern)是一个使用率非常高的模式,其定义如下:

Provide a surrogate or placeholder for another object to control access to it.(为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问。)

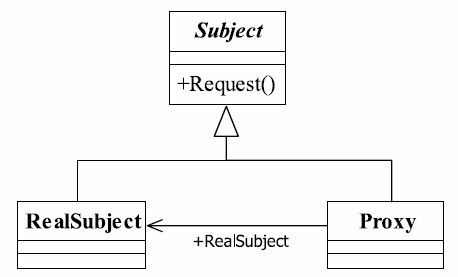

代理模式的通用类图如图12-3所示。

代理模式也叫做委托模式,它是一项基本设计技巧。许多其他的模式,如状态模式、策略模式、访问者模式本质上是在更特殊的场合采用了委托模式,而且在日常的应用中,代理模式可以提供非常好的访问控制。在一些著名开源软件中也经常见到它的身影,如Struts2的Form元素映射就采用了代理模式(准确地说是动态代理模式)。我们先看一下类图中的三个角色的定义:

抽象主题类可以是抽象类也可以是接口,是一个最普通的业务类型定义,无特殊要求。

也叫做被委托角色、被代理角色。它才是冤大头,是业务逻辑的具体执行者。

也叫做委托类、代理类。它负责对真实角色的应用,把所有抽象主题类定义的方法限制委托给真实主题角色实现,并且在真实主题角色处理完毕前后做预处理和善后处理工作。

我们首先来看Subject抽象主题类的通用源码,如代码清单12-6所示。

代码清单12-6 抽象主题类

1 | public interface Subject { |

在接口中我们定义了一个方法request来作为方法的代表,RealSubject对它进行实现,如代码清单12-7所示。

代码清单12-7 真实主题类

1 | public class RealSubject implements Subject { |

RealSubject是一个正常的业务实现类,代理模式的核心就在代理类上,如代码清单12-8 所示。

代码清单12-8 代理类

1 | public class Proxy implements Subject { |

看到这里,大家别惊讶,为什么会出现before和after方法,继续看下去,这是一个“引子”,能够引出一个崭新的编程模式。

一个代理类可以代理多个被委托者或被代理者,因此一个代理类具体代理哪个真实主题角色,是由场景类决定的。当然,最简单的情况就是一个主题类和一个代理类,这是最简洁的代理模式。在通常情况下,一个接口只需要一个代理类就可以了,具体代理哪个实现类由高层模块来决定,也就是在代理类的构造函数中传递被代理者,例如我们可以在代理类Proxy中增加如代码清单12-9所示的构造函数。

代码清单12-9 代理的构造函数

1 | public Proxy(Subject _subject){ |

你要代理谁就产生该代理的实例,然后把被代理者传递进来,该模式在实际的项目应用中比较广泛。

现在电子账单越来越流行了,比如你的信用卡,每到月初的时候银行就会发一份电子邮件给你,说你这个月消费了多少,什么时候消费的,积分是多少等,这是每个月发一次。还有一种也是银行发的邮件你肯定非常有印象:广告信,现在各大银行的信用卡部门都在拉拢客户,电子邮件是一种廉价、快捷的通信方式,你用纸质的广告信那个费用多高呀,比如我行今天推出一个信用卡刷卡抽奖活动,通过电子账单系统可以一个晚上发送给600万客户, 为什么要用电子账单系统呢?直接找个发垃圾邮件的工具不就解决问题了吗?是个好主意, 但是这个方案在金融行业是行不通的,为什么?因为银行发送该类邮件是有要求的:

一般银行都要求个性化服务,发过去的邮件上总有一些个人信息吧,比如“××先 生”,“××女士”等。

邮件的递送成功率有一定的要求,由于大批量地发送邮件会被接收方邮件服务器误认是垃圾邮件,因此在邮件头要增加一些伪造数据,以规避被反垃圾邮件引擎误认为是垃圾邮件。

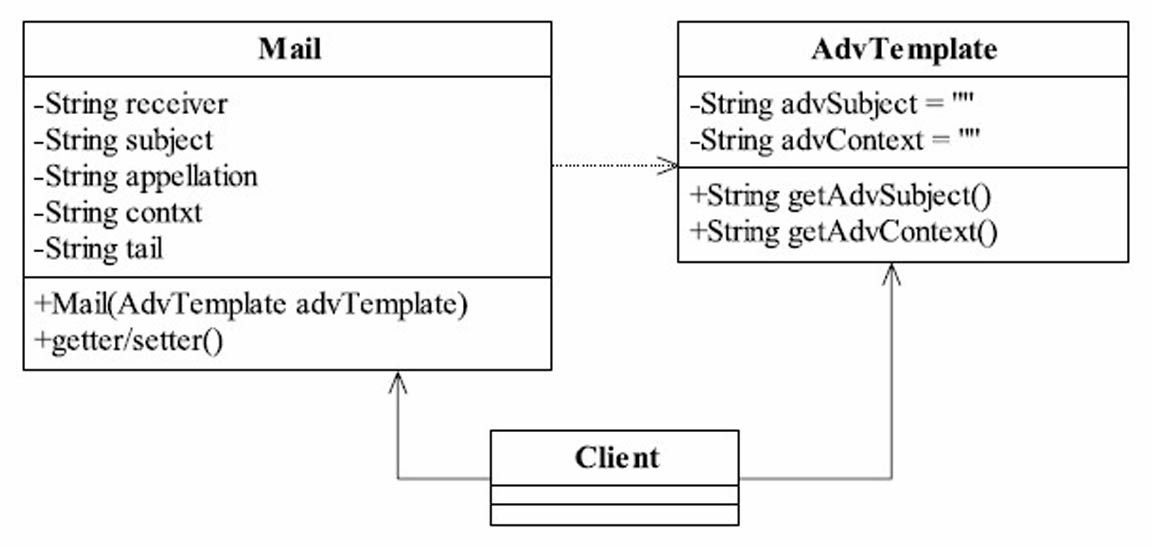

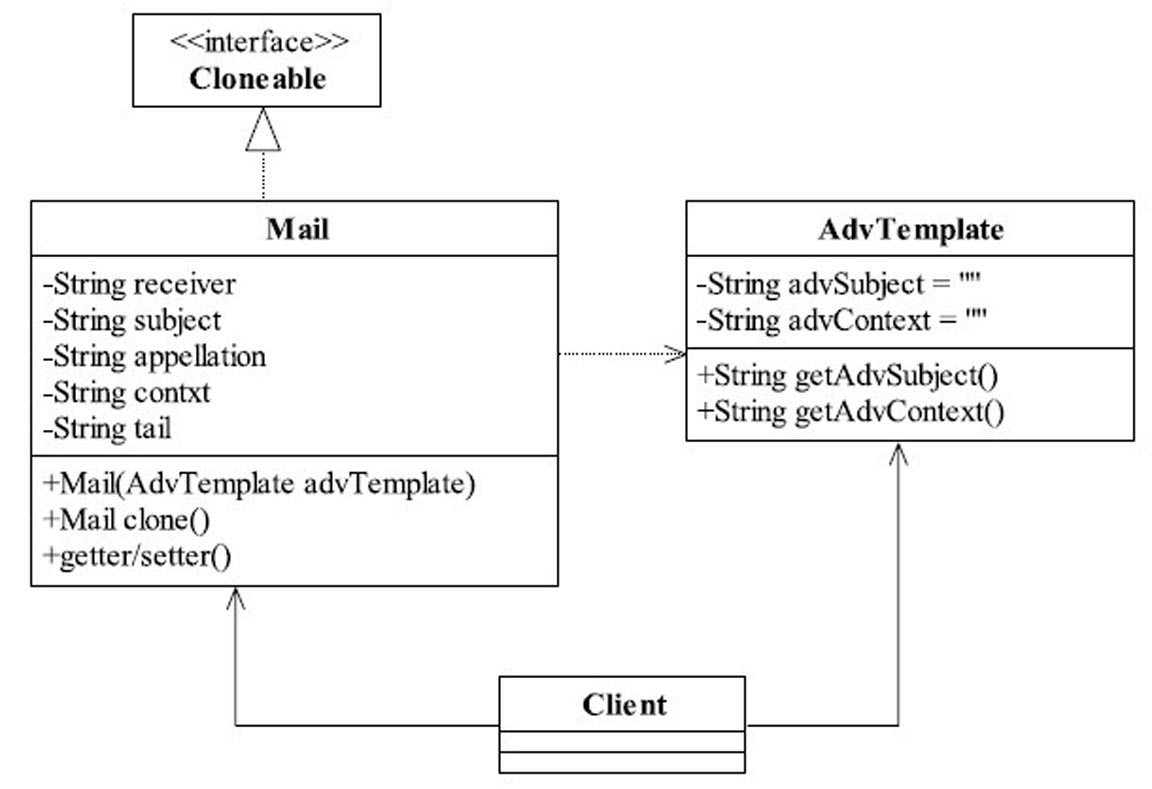

从这两方面考虑广告信的发送也是电子账单系统(电子账单系统一般包括:账单分析、 账单生成器、广告信管理、发送队列管理、发送机、退信处理、报表管理等)的一个子功能,我们今天就来考虑一下广告信这个模块是怎么开发的。那既然是广告信,肯定需要一个模板,然后再从数据库中把客户的信息一个一个地取出,放到模板中生成一份完整的邮件, 然后扔给发送机进行发送处理,类图如图13-1所示。

在类图中AdvTemplate是广告信的模板,一般都是从数据库取出,生成一个BO或者是DTO,我们这里使用一个静态的值来作代表;Mail类是一封邮件类,发送机发送的就是这个类。我们先来看AdvTemplate,如代码清单13-1所示。

代码清单13-1 广告信模板代码

1 | public class AdvTemplate { |

邮件类Mail如代码清单13-2所示。

代码清单13-2 邮件类代码

1 | public class Mail { |

Mail类就是一个业务对象,虽然比较长,还是比较简单的。我们再来看业务场景类是如何对邮件继续处理的,如代码清单11-3所示。

代码清单13-3 场景类

1 | public class Client { |

运行结果如下所示:

1 | 标题:XX银行国庆信用卡抽奖活动 收件人:fjQUm@ZnkyPSsL.com ...发送成功! |

由于是随机数,每次运行都有所差异,不管怎么样,我们这个电子账单发送程序是编写出来了,也能正常发送。我们再来仔细地想想,这个程序是否有问题?Look here,这是一个线程在运行,也就是你发送的是单线程的,那按照一封邮件发出去需要0.02秒(够小了,你还要到数据库中取数据呢),600万封邮件需要33个小时,也就是一个整天都发送不完,今天的没发送完,明天的账单又产生了,日积月累,激起甲方人员一堆抱怨,那怎么办?

好办,把sendMail修改为多线程,但是只把sendMail修改为多线程还是有问题的呀,产生第一封邮件对象,放到线程1中运行,还没有发送出去;线程2也启动了,直接就把邮件对象mail的收件人地址和称谓修改掉了,线程不安全了。说到这里,你会说这有N多种解决办法,其中一种是使用一种新型模式来解决这个问题:通过对象的复制功能来解决这个问题, 类图稍做修改,如图13-2所示。

增加了一个Cloneable接口(Java自带的一个接口), Mail实现了这个接口,在Mail类中覆写clone()方法,我们来看Mail类的改变,如代码清单13-4所示。

代码清单13-4 修改后的邮件类

1 | public class Mail implements Cloneable{ |

注意看粗体部分,实现了一个接口,并重写了clone方法,大家可能看着这个类有点奇怪,先保留你的好奇,我们继续讲下去,稍后会给你清晰的答案。我们再来看场景Client的变化,如代码清单13-5所示。

代码清单13-5 修改后的场景类

1 | public class Client { |

运行结果不变,一样完成了电子广告信的发送功能,而且sendMail即使是多线程也没有关系。注意,看Client类中的粗体字mail.clone()这个方法,把对象复制一份,产生一个新的对象,和原有对象一样,然后再修改细节的数据,如设置称谓、设置收件人地址等。这种不通过new关键字来产生一个对象,而是通过对象复制来实现的模式就叫做原型模式。

原型模式(Prototype Pattern)的简单程度仅次于单例模式和迭代器模式。正是由于简单,使用的场景才非常地多,其定义如下:

Specify the kinds of objects to create using a prototypical instance,and create new objects by copying this prototype.(用原型实例指定创建对象的种类,并且通过拷贝这些原型创建新的对象。)

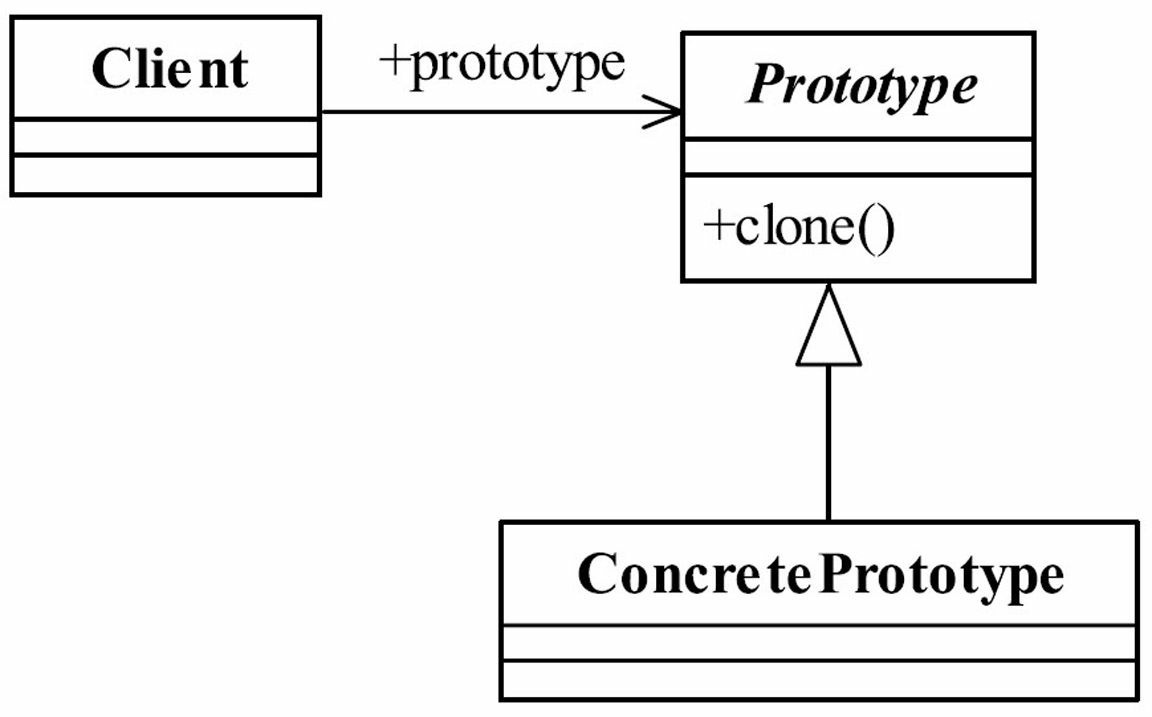

原型模式的通用类图如图13-3所示。

简单,太简单了!原型模式的核心是一个clone方法,通过该方法进行对象的拷贝,Java 提供了一个Cloneable接口来标示这个对象是可拷贝的,为什么说是“标示”呢?翻开JDK的帮助看看Cloneable是一个方法都没有的,这个接口只是一个标记作用,在JVM中具有这个标记的对象才有可能被拷贝。那怎么才能从“有可能被拷贝”转换为“可以被拷贝”呢?方法是覆盖clone()方法,是的,你没有看错是重写clone()方法,看看我们上面Mail类中的clone方法,如代码清单13-6所示。

代码清单13-6 邮件类中的clone方法

1 | @Override public Mail clone(){ |

注意,在clone()方法上增加了一个注解@Override,没有继承一个类为什么可以覆写呢?想想看,在Java中所有类的老祖宗是谁?对嘛,Object类,每个类默认都是继承了这个类,所以用覆写是非常正确的——覆写了Object类中的clone方法!

在Java中原型模式是如此简单,我们来看通用源代码,如代码清单13-7所示。

代码清单13-7 原型模式通用源码

1 | public class PrototypeClass implements Cloneable{ |

实现一个接口,然后重写clone方法,就完成了原型模式!

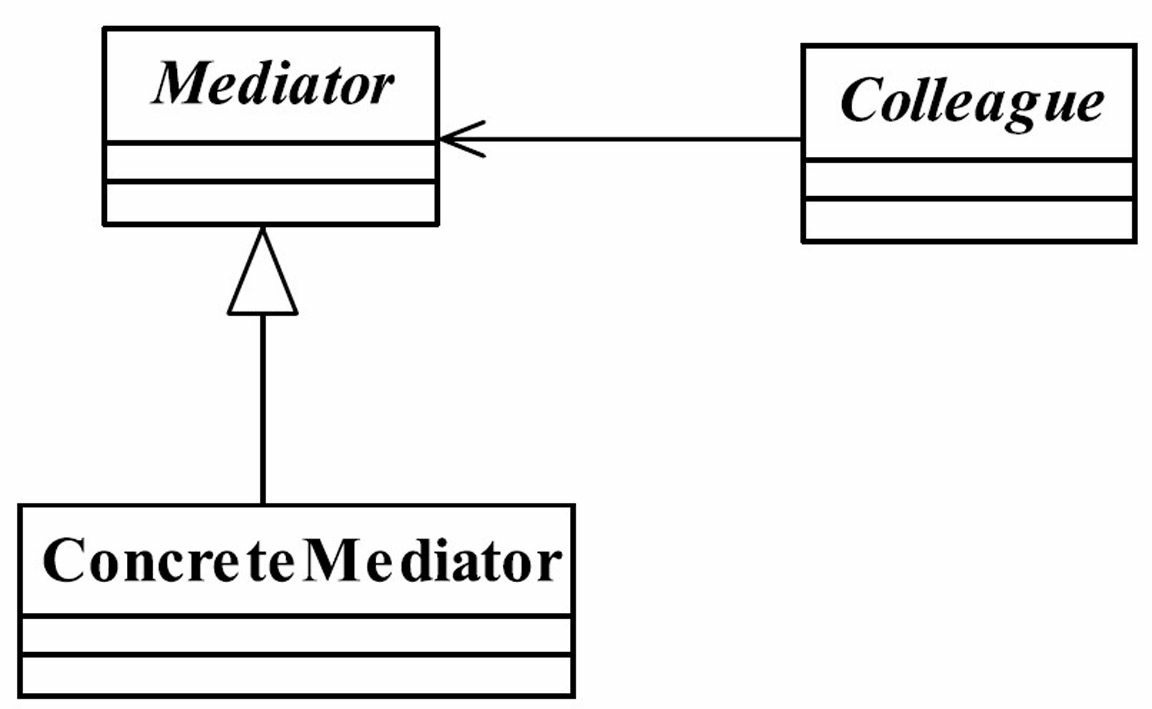

中介者模式的定义为:Define an object that encapsulates how a set of objects interact.Mediator promotes loose coupling by keeping objects from referring to each other explicitly,and it lets you vary their interaction independently.(用一个中介对象封装一系列的对象 交互,中介者使各对象不需要显示地相互作用,从而使其耦合松散,而且可以独立地改变它 们之间的交互。)

中介者模式通用类图如图14-7所示。

从类图中看,中介者模式由以下几部分组成:

抽象中介者角色定义统一的接口,用于各同事角色之间的通信。

具体中介者角色通过协调各同事角色实现协作行为,因此它必须依赖于各个同事角色。

每一个同事角色都知道中介者角色,而且与其他的同事角色通信的时候,一定要通过中介者角色协作。每个同事类的行为分为两种:一种是同事本身的行为,比如改变对象本身的状态,处理自己的行为等,这种行为叫做自发行为(Self-Method),与其他的同事类或中介者没有任何的依赖;第二种是必须依赖中介者才能完成的行为,叫做依赖方法(Dep-Method)。

中介者模式比较简单,其通用源码也比较简单,先看抽象中介者Mediator类,如代码清单14-12所示。

代码清单14-12 通用抽象中介者

1 | public abstract class Mediator { |

在Mediator抽象类中我们只定义了同事类的注入,为什么使用同事实现类注入而不使用抽象类注入呢?那是因为同事类虽然有抽象,但是没有每个同事类必须要完成的业务方法, 当然如果每个同事类都有相同的方法,比如execute、handler等,那当然注入抽象类,做到依赖倒置。

具体的中介者一般只有一个,即通用中介者,其源代码如代码清单14-13所示。

代码清单14-13 通用中介者

1 | public class ConcreteMediator extends Mediator { |

中介者所具有的方法doSomething1和doSomething2都是比较复杂的业务逻辑,为同事类服务,其实现是依赖各个同事类来完成的。

同事类的基类如代码清单14-14所示。

代码清单14-14 抽象同事类

1 | public abstract class Colleague { |

这个基类也非常简单。一般来说,中介者模式中的抽象都比较简单,是为了建立这个中介而服务的,具体同事类如代码清单14-15所示。

代码清单14-15 具体同事类

1 | public class ConcreteColleague1 extends Colleague { |

为什么同事类要使用构造函数注入中介者,而中介者使用getter/setter方式注入同事类呢?这是因为同事类必须有中介者,而中介者却可以只有部分同事类。

我是公司的项目经理,在国内做项目,项目经理需要什么都懂,什么都管。做好了,项目经理能分到一杯羹;做不好,都是项目经理的责任。这几乎是绝对的,我带过很多项目, 行政命令一压下来,那就一条道:做完做好!

虽然我们公司是一个集团公司,但是我们部门的业绩是独立核算的,也就是说,我们部门不仅可以为集团公司服务,还可以为其他甲方服务,赚取更多的外快。2007年,我曾负责一个比较小的项目(但是项目的合同金额可不少)——为某家旅行社建立一套内部管理系统。该旅行社的门店比较多,员工也比较多,这个内部管理系统用来管理客户、旅游资源、 票务以及内部事务,整体上类似于一个小型的MIS系统。客户的需求比较明确,因为他们曾经自己购买了一套内部管理系统,这次变动基本上是翻版;而且这家旅行社也有自己的IT部门,技术人员之间语言相通,比较好相处,也没有交流鸿沟。

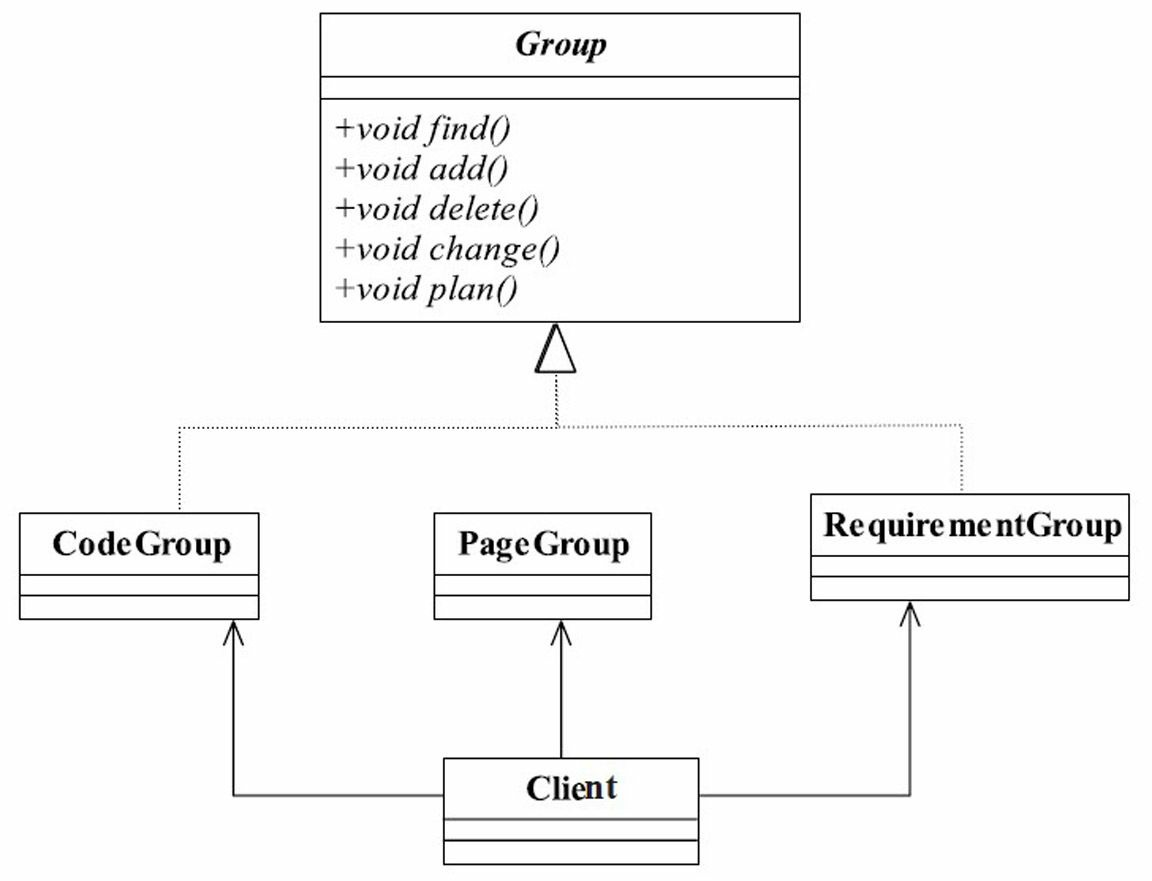

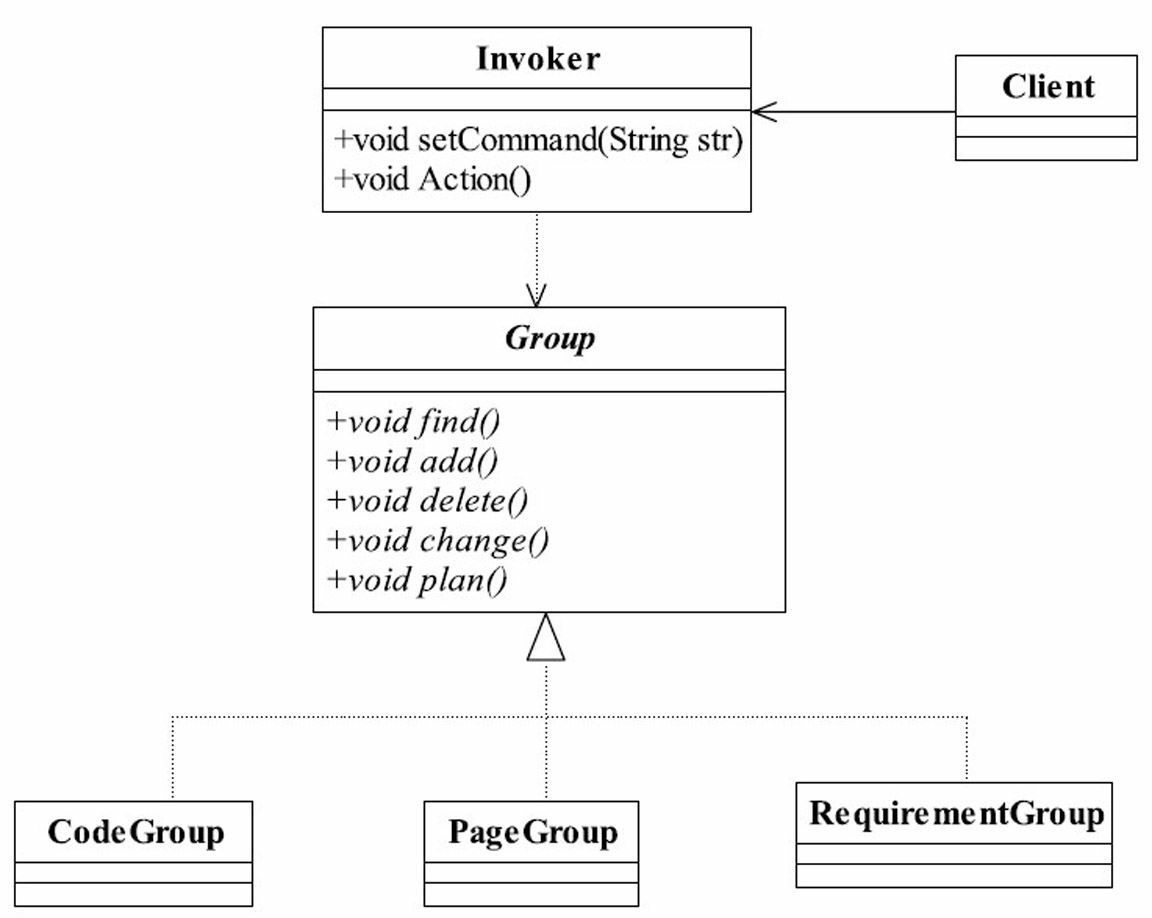

该项目的成员分工采用了常规的分工方式,分为需求组(Requirement Group,RG)、美工组(Page Group,PG)、代码组(我们内部还有一个比较优雅的名字:逻辑实现组,这里使用大家经常称呼的名称,即Code Group,简称CG),加上我这个项目经理正好十个人。刚开始,客户(也就是旅行社,甲方)很乐意和我们每个组探讨,比如和需求组讨论需求、和美工讨论页面、和代码组讨论实现,告诉他们修改、删除、增加各种内容等。这是一种比较常见的甲乙方合作模式,甲方深入到乙方的项目开发中,我们可以使用类图来表示这个过程,如图15-1所示。

这个类图很简单,客户和三个组都有交流,这也合情合理。那我们看看这个过程的实现,首先看抽象类Group,如代码清单15-1所示。

代码清单15-1 抽象组

1 | public abstract class Group { |

大家看抽象类中的每个方法,其中的每个都是一个命令语气——“找到它,增加,删除,给我计划!”这些都是命令,给出命令然后由相关的人员去执行。我们再看3个实现类, 其中的需求组最重要,需求组RequirmentGroup类如代码清单15-2所示。

代码清单15-2 需求组

1 | public class RequirementGroup extends Group { |

需求组有了,我们再看美工组。美工组也很重要,是项目的脸面,客户最终接触到的还是界面。美工组PageGroup类如代码清单15-3所示。

代码清单15-3 美工组

1 | public class PageGroup extends Group { |

最后看代码组。这个组的成员一般比较沉闷,不多说话,但多做事儿,这是这个组的典型特点。代码组CodeGroup类如代码清单15-4所示。

代码清单15-4 代码组

1 | public class CodeGroup extends Group { |

整个项目的3个支柱都已经产生了,那看客户怎么和我们谈。客户刚开始提交了他们自己写的一份比较完整的需求,需求组根据这份需求写了一份分析说明书,客户看后,要求增加需求,该场景如代码清单15-5所示。

代码清单15-5 场景类

1 | public class Client { |

运行的结果如下所示:

1 | -------------客户要求增加一项需求----------------- |

客户的需求暂时满足了,过了一段时间,客户又要求“界面多画了一个,过来谈谈”,于是又有一次场景变化,如代码清单15-6所示。

代码清单15-6 变化的场景类

1 | public class Client { |

运行结果如下所示:

1 | -------------客户要求删除一个页面----------------- |

好了,界面也谈过了,应该没什么大问题了吧。过了一天后,客户又让代码组过去,说是数据库设计问题,然后又叫美工组过去,布置了一堆命令……这个就不一一写了,大家应该能够体会得到!问题来了,我们修改可以,但是每次都是叫一个组去,布置个任务,然后出计划,每次都这样,如果让你当甲方,你烦不烦?而且这种方式很容易出错误,并且还真发生过。客户把美工叫过去了,要删除,可美工说需求是这么写的,然后客户又命令需求组过去,一次次地折腾之后,客户也烦躁了,于是直接抓住我这个项目经理说:“我不管你们内部怎么安排,你就给我找个接头负责人,我告诉他怎么做,删除页面,增加功能,你们内部怎么处理我不管,我就告诉他我要干什么就成了……”

我一听,好啊,这也正是我想要的,我们项目组的兄弟们也已经受不了了,于是我改变了一下我的处理方式,如图15-2所示。

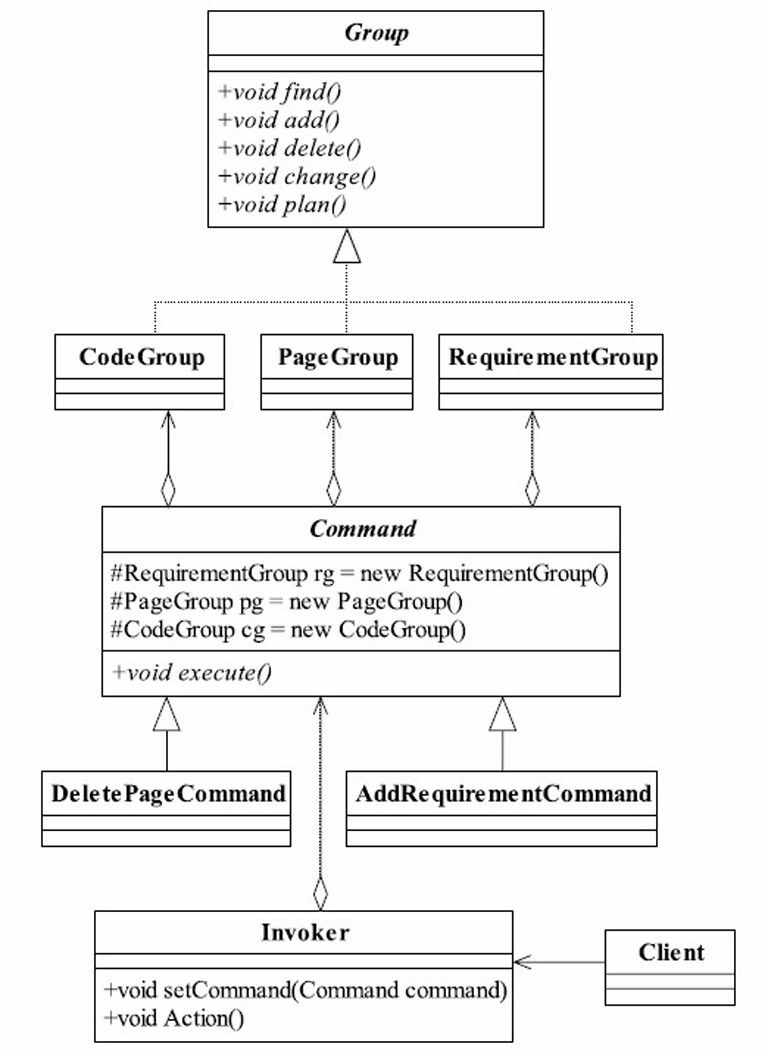

在原有的类图上增加了一个Invoker类,其作用是根据客户的命令安排不同的组员进行工作,例如,客户说“界面上删除一条记录”,Invoker类接收到该String类型命令后,通知美工组PageGroup开始delete,然后再找到代码组CodeGroup后台不要存到数据库中,最后反馈给客户一个执行计划。这是一个挺好的方案,但是客户的命令是一个String类型的,这有非常多的变化,仅仅通过一个字符串来传递命令并不是一个非常好的方案,因为在系统设计中, 字符串没有约束力,根据字符串判断相关的业务逻辑不是一个优秀的解决方案。那怎么才是一个优秀的方案呢?解决方案是:对客户发出的命令进行封装,每个命令是一个对象,避免客户、负责人、组员之间的交流误差,封装后的结果就是客户只要说一个命令,我的项目组就立刻开始启动,不用思考、解析命令字符串,如图15-3所示。

Command抽象类只有一个方法execute,其作用就是执行命令,子类非常坚决地实现该命令,与军队中类似,上级军官给士兵发布命令:爬上这个旗杆!然后士兵回答:Yes,Sir!完美的项目也与此类似,客户发送一个删除页面的命令,接头负责人Invoker接收到命令后,立刻执行DeletePageCommand的execute方法。对类图中增加的几个类说明如下。

其中,Command抽象类是整个扩展的核心,其源代码如代码清单15-7所示。

代码清单15-7 抽象命令类

1 | public abstract class Command { |

抽象类很简单,具体的实现类只要实现execute方法就可以了。在一个项目中,需求增加是很常见的,那就把“增加需求”定义为一个命令AddRequirementCommand类,如代码清单15- 8所示。

代码清单15-8 增加需求的命令

1 | public class AddRequirementCommand extends Command { |

页面变更也是比较频繁发生的,定义一个删除页面的命令DeletePageCommand类,如代码清单15-9所示。

代码清单15-9 删除页面的命令

1 | public class DeletePageCommand extends Command { |

Command抽象类可以有N个子类,如增加一个功能命令(AddFunCommand),删除一份需求命令(DeleteRequirementCommand)等,这里就不再描述了,只要是由客户产生、时常性的行为都可以定义为一个命令,其实现类都比较简单,读者可以自行扩展。

客户发送的命令已经确定下来,我们再看负责人Invoker,如代码清单15-10所示。

代码清单15-10 负责人

1 | public class Invoker { |

这更简单了,负责人只要接到客户的命令,就立刻执行。我们模拟增加一项需求的过程,如代码清单15-11所示。

代码清单15-11 增加一项需求

1 | public class Client { |

运行结果如下所示:

1 | -------------客户要求增加一项需求----------------- |

是不是我们的场景类简单了很多?客户只要给命令,我马上执行。简单!非常简单!那我们看看,如果客户要求删除一个页面,我们的修改有多大,如代码清单15-12所示。

代码清单15-12 删除一个页面

1 | public class Client { |

运行结果如下所示:

1 | -------------客户要求删除一个页面----------------- |

看到上面用粗体显示的代码了吗?只修改了这么多,是不是很简单,而且客户也不用知道到底由谁来修改,高内聚的要求体现出来了,这就是命令模式。

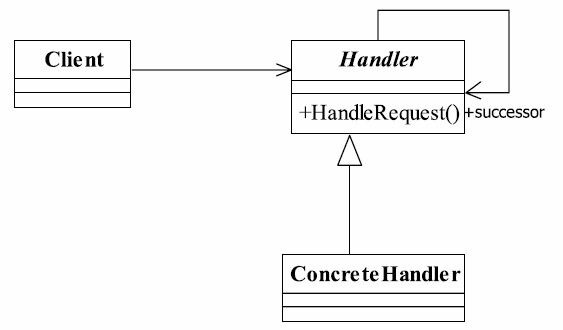

责任链模式定义如下:

Avoid coupling the sender of a request to its receiver by giving more than one object a chance to handle the request.Chain the receiving objects and pass the request along the chain until an object handles it.(使多个对象都有机会处理请求,从而避免了请求的发送者和接受者之间的耦合关系。将这些对象连成一条链,并沿着这条链传递该请求,直到有对象处理它为止。)

责任链模式的重点是在“链”上,由一条链去处理相似的请求在链中决定谁来处理这个请求,并返回相应的结果,其通用类图如图16-4所示。

责任链模式的核心在“链”上,“链”是由多个处理者ConcreteHandler组成的,我们先来看抽象Handler类,如代码清单16-14所示。

代码清单16-14 抽象处理者

1 | public abstract class Handler { |

抽象的处理者实现三个职责:一是定义一个请求的处理方法handleMessage,唯一对外开放的方法;二是定义一个链的编排方法setNext,设置下一个处理者;三是定义了具体的请求者必须实现的两个方法:定义自己能够处理的级别getHandlerLevel和具体的处理任务echo。

注意 在责任链模式中一个请求发送到链中后,前一节点消费部分消息,然后交由后续节点继续处理,最终可以有处理结果也可以没有处理结果,读者可以不用理会什么纯的、不纯的责任链模式。同时,请读者注意handlerMessage方法前的final关键字,可以阅读第10章的模板方法模式。

我们定义三个具体的处理者,以便可以组成一个链,如代码清单16-15所示。

代码清单16-15 具体处理者

1 | public class ConcreteHandler1 extends Handler { |

在处理者中涉及三个类:Level类负责定义请求和处理级别,Request类负责封装请求,Response负责封装链中返回的结果,该三个类都需要根据业务产生,读者可以在实际应用中完成相关的业务填充,其框架代码如代码清单16-16所示。

代码清单16-16 模式中有关框架代码

1 | public class Level { |

在场景类或高层模块中对链进行组装,并传递请求,返回结果,如代码清单16-17所示。

代码清单16-17 场景类

1 | public class Client { |

在实际应用中,一般会有一个封装类对责任模式进行封装,也就是替代Client类,直接返回链中的第一个处理者,具体链的设置不需要高层次模块关系,这样,更简化了高层次模块的调用,减少模块间的耦合,提高系统的灵活性。