9.3.8 桥接模式 桥接模式是一种结构型模式,它主要应对的是:由于实际的需要,某个类具有两个或两个以上的维度变化,如果只是使用继承将无法实现这种需要,或者使得设计变得相当臃肿。桥接模式的做法是把变化部分抽象出来,使变化部分与主类分离开来,从而将多个维度的变化彻底分离。最后提供一个管理类来组合不同维度上的变化,通过这种组合来满足业务的需要 。

程序示例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E:\workspace_QingLiangJiJavaEEQiYeYingYongShiZhang5 \Bridge └─src \ ├─AbstractNoodle.java ├─BeefNoodle.java ├─Peppery.java ├─PepperySytle.java ├─PlainStyle.java ├─PorkyNoodle.java └─Test.java

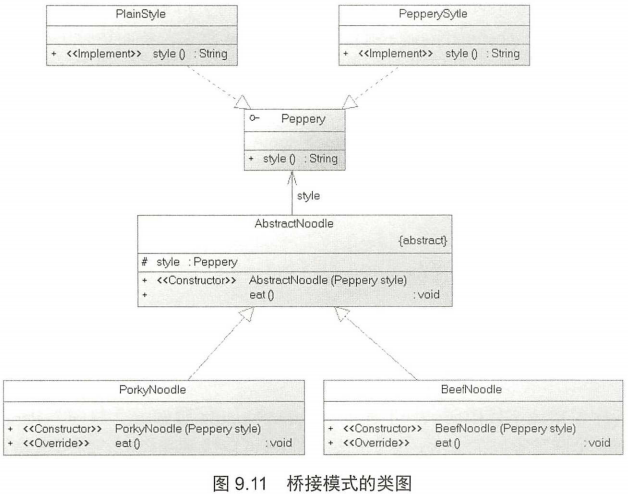

下面以一个简单的示例来示范桥接模式的使用。程序首先提供了一个Peppery接口,该接口代表了面条是否添加辣椒。

1 2 3 4 public interface Peppery { String style () ; }

接着程序为该接口提供两个实现类,第一个实现类代表辣椒的风格。

1 2 3 4 5 6 7 8 public class PepperySytle implements Peppery { public String style () { return "辣味很重,很过瘾..." ; } }

下面一个实现类代表不添加辣椒的风格。

1 2 3 4 5 6 7 8 public class PlainStyle implements Peppery { public String style () { return "味道清淡,很养胃..." ; } }

从上面的程序可以看出,该Peppery接口代表了面条在辣味风格这个维度上的变化,不论面条在该维度上有多少种变化,程序只需要为这几种变化分别提供实现类即可。对于系统而言,辣味风格这个维度上的变化是固定的,是程序必须面对的,程序使用桥接模式将辣味风格这个维度的变化分离出来了,避免与牛肉、猪肉材料风格这个维度的变化耦合在一起。AbstractNoodle抽象类,该抽象类将会持有一个Peppery属性,该属性代表该面条的辣味风格。程序通过AbstractNoodle组合一个Peppery对象,从而运行了面条在辣味风格这个维度上的变化;而AbstractNoodle本身可以包含很多实现类,不同实现类则代表了面条在材料风格这个维度上的变化。下面是AbstractNoodle类的代码。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 public abstract class AbstractNoodle { protected Peppery style; public AbstractNoodle (Peppery style) { this .style = style; } public abstract void eat () ; }

正如上面的代码所示,上面的AbstractNoodle实例将会与一个Peppery实例组合,不同的AbstractNoodle实例与不同的Peppery实例组合,就可完成辣味风格、材料风格两个维度上变化的组合了。AbstractNoodle抽象类可以看做是一个桥梁,它被用来”桥接”面条的材料风格的改变与辣味风格的改变,使面条的特殊属性得到无绑定的扩充。AbstractNoodle提供一个PorkyNoodle子类,该子类代表猪肉面。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 public class PorkyNoodle extends AbstractNoodle { public PorkyNoodle (Peppery style) { super (style); } public void eat () { System.out.println("这是一碗稍嫌油腻的猪肉面条。" + super .style.style()); } }

再提供一个BeefMoodle子类,该子类代表牛肉面。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 public class BeefNoodle extends AbstractNoodle { public BeefNoodle (Peppery style) { super (style); } public void eat () { System.out.println("这是一碗美味的牛肉面条。" + super .style.style()); } }

从PorkyNoodle.java和BeefMoodle.java中可以看出:AbstractNoodle的两个具体类实现eat()方法时,既组合了材料风格的变化,也组合了辣味风格的变化,从而可表现出两个维度上的变化。在桥接模式下这些接口和类之间的结构关系如图9.11所示。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 public class Test { public static void main (String[] args) { AbstractNoodle noodle1 = new BeefNoodle (new PepperySytle ()); noodle1.eat(); AbstractNoodle noodle2 = new BeefNoodle (new PlainStyle ()); noodle2.eat(); AbstractNoodle noodle3 = new PorkyNoodle (new PepperySytle ()); noodle3.eat(); AbstractNoodle noodle4 = new PorkyNoodle (new PlainStyle ()); noodle4.eat(); } }

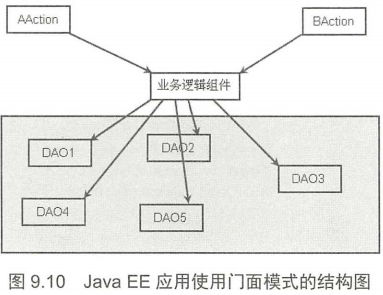

上面程序的main()方法中得到了4种面条,这4种面条就满足了面条在两个维度上的变化,但程序结构又比较简洁。Java EE架构中有非常广泛的用途,由于Java EE应用需要实现跨数据库的功能,程序为了在不同数据库之间迁移,因此系统需要在持久化技术这个维度上存在改变;除此之外,系统也需要在不同业务逻辑实现之间迁移,因此也需要在逻辑实现这个维度上存在改变,这正好符合桥接模式的使用场景。因此, Java EE应用都会推荐使用业务逻辑组件和DAO组件分离的结构,让DAO组件负责持久化技术这个维度上的改变,让业务逻辑组件负责业务逻辑实现这个维度上的改变。由此可见, Java EE应用中常见的DAO模式正是桥接模式的应用。

可能有读者会感到奇怪,刚才还提到用业务逻辑组件来包装DAO组件是门面模式 ,怎么现在又说这种方式是桥接模式呢?其实这两种说法都没有问题,称这种方式为门面模式,是从每个业务逻辑组件底层包装了多个DAO组件这个角度来看的,从这个角度来看,业务逻辑组件就是DAO组件的门面;如果从DAO组件的设计初衷来看,设计DAO组件是为了让应用在不同持久化技术之间自由切换,也就是分离系统在持久化技术这个维度上的变化 ,从这个角度来看, Java EE应用中分离出DAO组件本身就是遵循桥接模式的

不要以为每段代码、每个应用只能使用一种设计模式!实际上,一个设计优良的项目,本身就是设计模式最好的教科书,例如Spring框架,当你深入阅读其源代码时,你会发现这个框架处处充满了设计模式的应用场景。